檢測到您當前使用浏覽器版本過于老舊,會導緻無法正常浏覽網站;請您使用電腦裡的其他浏覽器如:360、QQ、搜狗浏覽器的極速模式浏覽,或者使用谷歌、火狐等浏覽器。

下載Firefox

下載Firefox

檢測到您當前使用浏覽器版本過于老舊,會導緻無法正常浏覽網站;請您使用電腦裡的其他浏覽器如:360、QQ、搜狗浏覽器的極速模式浏覽,或者使用谷歌、火狐等浏覽器。

下載Firefox

下載Firefox

剛地弓形蟲(Toxoplasma gondii)是一種能在細胞内寄生生活的寄生蟲,它能夠感染包括人在内的幾乎所有溫血動物,引發弓形蟲病。處于速殖子階段的弓形蟲在宿主細胞内進行無性繁殖,即:母體細胞的細胞核附近産生兩個子代弓形蟲,後者會逐漸發育為成熟的速殖子,而母體細胞的結構随之消失。弓形蟲速殖子具有表皮下微管(SPMTs)和類錐體(conoid)等骨架結構,在維持細胞形态、運動和侵染宿主過程中發揮重要作用。先前的相關研究主要聚焦于弓形蟲成熟速殖子及其骨架結構,描述了細胞骨架在成熟速殖子中的分布情況,并通過冷凍電鏡分别解析了表皮下微管和類錐體纖維的精細結構,揭示了表皮下微管是由13根原絲組成的“句号”形狀;而類錐體纖維是由9根原絲組成的“逗号”形狀 (Sun et al., 2022)。而對弓形蟲速殖子增殖過程的結構研究目前仍以熒光顯微技術為主要手段,缺少更高分辨率的結構。該增殖過程區别于常見的細胞“一分為二”的有絲分裂方式,存在大量未知的細節值得去探索。

2023年2月25日,beat365官方网站郭強課題組在Advanced Science發表了題為“Cryo-Electron Tomography of Toxoplasma gondii Indicates That the Conoid Fiber May Be Derived from Microtubules”的研究論文。該工作首次将冷凍電子斷層成像技術應用于探究弓形蟲速殖子的增殖過程,在納米尺度下詳細描述了子代弓形蟲的三維原位結構,并在結構方面提供了類錐體可能起源自微管的證據。

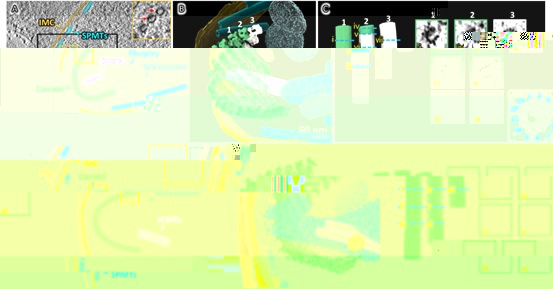

該研究利用了冷凍電子斷層成像(cryo-ET)并結合了聚焦離子束(FIB)技術,獲得了成熟速殖子及其細胞核附近新生的子代弓形蟲的原位結構。作者分别展示了納米尺度下的成熟和子代速殖子頂部複合物的三維結構(圖1 B和H),重點描述了細胞骨架相關結構的細節,發現子代速殖子在早期就已經具備完整的細胞骨架結構,印證了熒光顯微技術的研究結果。通過對比,作者發現成熟與新生速殖子的細胞骨架在空間分布上存在差異,猜測這可能與子代速殖子發育過程中所處的環境與成熟速殖子不同有關。讓人意外的是,研究者發現子代速殖子的類錐體纖維中同時存在“句号”形狀和“逗号”形狀這兩種結構。這兩種形狀能夠同時出現在同一根類錐體纖維上(圖1 C),并且存在一段約10 nm長、由“句号”形狀向“逗号”形狀過渡的區域。進一步計算表明“句号”形狀的類錐體纖維由13根原絲組成(圖1 C),與微管一緻;基于兩者在結構上的相似性,且兩者都主要由tubulin蛋白組成,推測類錐體纖維可能起始于微管,其在成熟過程中失去4根原絲,并逐漸轉變為最終的“逗号”形狀(圖1 I)。該研究有助于我們更深入地理解類錐體的組裝,以及弓形蟲增殖時子細胞從産生到逐漸成熟的過程,為進一步探尋弓形蟲及其他頂複門寄生蟲控制藥物提供支持。

圖1 (A-C)來自弓形蟲子代速殖子,(G-I)來自成熟速殖子。(A-B和G-H)為類錐體附近區域的結構。(C和I)為類錐體纖維不同位置的橫截面。

beat365官方网站、生命科學聯合中心郭強研究員為該研究的通訊作者。課題組20級PTN項目博士研究生李智勳為該研究的第一作者,課題組技術員杜文靜,以及中山大學倫照榮教授,賴德華副教授和楊炅同學為該工作做出了重要貢獻。該工作中冷凍電鏡樣品制備和數據采集在北京大學冷凍電鏡平台完成。數據處理獲得了北京大學未名超算平台的硬件和技術支持。北京大學國家蛋白質科學中心的工作人員提供了技術支持。該研究得到了北京大學生命科學中心(CLS)、beat365(SLS)、SLS-啟東創新基金以及昌平實驗室的經費支持。

原文鍊接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202206595

參考文獻:

Sun, S.Y., Segev-Zarko, L.-a., Chen, M., Pintilie, G.D., Schmid, M.F., Ludtke, S.J., Boothroyd, J.C., and Chiu, W. (2022). Cryo-ET of Toxoplasma parasites gives subnanometer insight into tubulin-based structures. Proceedings of the National Academy of Sciences 119, e2111661119.